Le meurtre de deux manifestants antiracistes par un jeune milicien blanc de 17 ans plonge la petite ville du Wisconsin – et peut-être le pays – dans un état de tension inédit, renforcé par la rhétorique de « la loi et de l’ordre » de Donald Trump. Mais l’Amérique antiraciste n’abdique pas et poursuit sa mobilisation. (Article publié dans l’Humanité du 28 août 2020.)

Les deux vidéos ont désormais fait le tour des réseaux sociaux et sans doute du monde entier. La première montre un policier tirer à sept reprises dans le dos de Jacob Blake, un Africain-Américain de 29 ans. À bord de la voiture dans laquelle la victime voulait entrer, se trouvaient trois de ses enfants âgés de 8, 5 et 3 ans. La seconde intervient quelques jours plus tard, dans la même ville de Kenosha (Wisconsin) où, chaque soir, en dépit du couvre-feu, se déroulent des manifestations pacifiques et où, en marge de celles-ci, la colère conduit à des saccages et incendies volontaires. On y voit Kyle Rittenhouse, 17 ans, arme automatique en bandoulière, mains en l’air, passer tranquillement devant les forces de police sans que celles-ci n’interviennent, alors que le milicien d’extrême droite vient de tuer deux manifestants antiracistes.

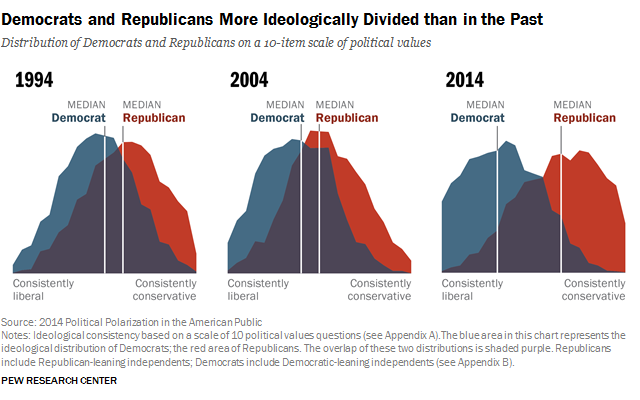

Kenosha marque sans doute une nouvelle étape dans l’état de tension d’un pays violent et injuste, scindé en deux blocs : pour la première fois, des manifestants antiracistes ont été tués par un milicien d’extrême droite. La polarisation du pays – cette grande divergence politique, idéologique et sociétale entamée il y a quarante ans et accélérée par le trumpisme – est devenue physique et meurtrière. C’est un précédent. L’Histoire dira si ce drame est « isolé » ou annonciateur, si le spectre de la « guerre civile » (nom donné à ce que nous appelons en France, la « guerre de Sécession ») resurgit.

En tout cas, certains le souhaitent et… y travaillent. Ils s’appellent les boogaloo boys, portent des chemises hawaïennes qui les rendent visibles et se préparent à une guerre civile afin d’empêcher le gouvernement de les priver de leurs droits, notamment celui de porter une arme. Ils constituent une frange de la mouvance des milices d’extrême-droite, dont la diversité ne masque pas l’objectif commun : la suprématie blanche.

Depuis le début du puissant mouvement de protestation après le meurtre de George Floyd, le 25 mai, ces miliciens de tout acabit ont marqué leur présence en marge des manifestations. « Quand vous avez tous ces éléments – un moment politique chargé, beaucoup de désinformation et des groupes lourdement armés –, c’est juste une question de temps avant que quelque chose de dangereux ne survienne », explique au Washington Post Lindsay Schubiner, directrice d’études de l’ONG Western States Center. Cela est donc survenu à Kenosha, que la nébuleuse milicienne a vu comme un terrain de répétition générale. Kyle Rittenhouse est venu d’Antioch – Illinois –, à trente minutes de là, avec son arme chargée. Il a abattu deux hommes – de 26 et 36 ans – et en a blessé un troisième. Les enquêteurs ont découvert sur les réseaux sociaux ses affinités pour les armes, les forces de police et… Donald Trump.

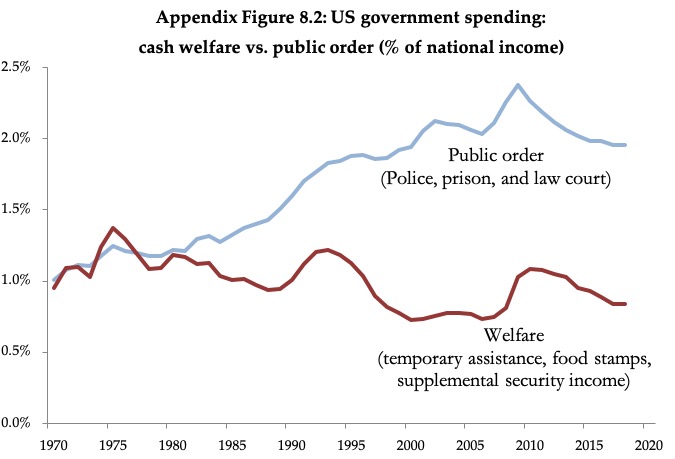

Il ne faut pas attendre de ce dernier qu’il prenne quelque distance que ce soit avec l’auteur de ce double meurtre. Le président sortant s’en tiendra certainement à sa stratégie encore et toujours déroulée lors de la convention qui s’est terminée hier: accabler les démocrates de tous les maux, appeler à la « loi et l’ordre » afin de galvaniser sa base, dont ces groupes d’extrême droite constituent une partie essentielle, comme le souligne Mark Potok. « L’un des avertissements les plus pessimistes à propos de la présidence Trump devient une réalité. Les milices d’extrême droite sortent de l’ombre et se positionnent aux côtés de la police et parfois de responsables du parti républicain pour contrer les manifestations contre les brutalités de la police raciste », alerte le site de gauche AlterNet.

Le site journalistique The Trace, spécialisé sur les questions d’armes à feu, se montre encore plus précis : « Désormais, dans une poignée d’États avec une tradition d’extrême droite, des sections de groupe comme les Oath Keepers et les Three Percenters émergent comme des acteurs politiques directs, fournissant le service d’ordre des élus pro-Trump et des organisations républicaines. Dans un cas, un de ces miliciens était même le collaborateur d’un élu. »

Si la trumpisation du parti républicain, avec sa nouvelle garde prétorienne, est l’une des facettes de la polarisation galopante, quel est son équivalent « progressiste » ? Dans un article publié dans Vanity Fair, Ta-Nehisi Coates le discerne dans l’émergence, « pour la première fois dans l’histoire américaine (…), d’une majorité antiraciste légitime (…) qui peut donner naissance à un monde au-delà de l’idolâtrie des pères fondateurs, où nous pouvons chercher non pas seulement à défaire le président sortant, mais aussi à sortir sa philosophie entière de l’humanité ». Trop optimiste, l’écrivain et journaliste réputé pour son magnifique livre, Une colère noire ?

L’action historique des joueurs de l’équipe de basket de Milwaukee (lire encadré) donne du crédit à son hypothèse d’un « grand feu » naissant. Le « mouvement » né après le meurtre de George Floyd franchit lui aussi un cap, et il pourrait emprunter les mots de Letetra Widman, la sœur de Jacob Blake : « Je ne suis pas triste, je ne suis pas désolée, je suis en colère et je suis fatiguée (…) Je ne veux pas de votre pitié, je veux le changement ! »